ひと晩水に浸けておいた大豆を擦り潰します。

浸けておく時間は気温や大豆の品種によって調整します。

擦り上がった大豆(生呉)を高温の窯でぐつぐつ煮込みます。

冬場は湯気で作業場がもうもうとけむります。

豆乳とおからに機械で分けます。

容器に漉し布が入れてあり、布を引き揚げるとなめらかな豆乳ができます。

箱型に豆乳を入れてニガリを投入します。

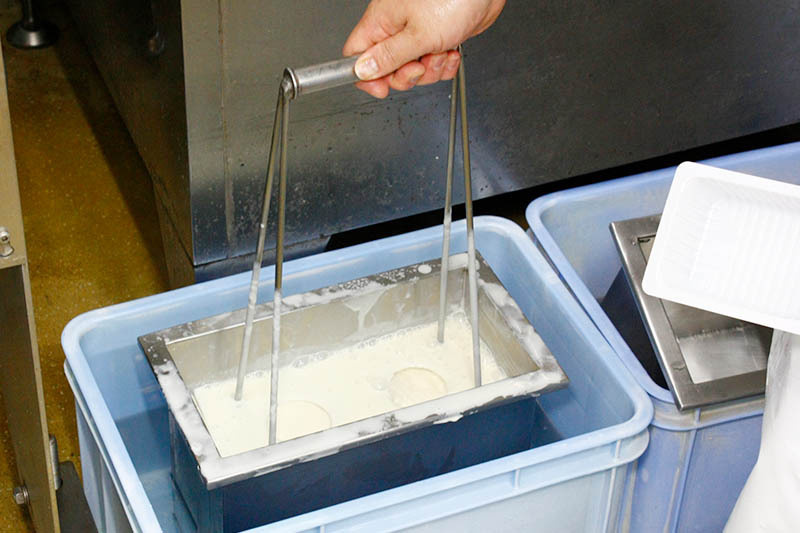

固まったら水槽に移しワイヤの付いた型を通してカットします。

ひと晩水に浸けておいた大豆を擦り潰します。浸けておく時間は気温や大豆の品種によって調整します。

豆乳とおからに機械で分けます。容器に漉し布が入れてあり、布を引き揚げるとなめらかな豆乳ができます。

箱型に豆乳を入れてニガリを投入します。固まったら水槽に移し、ワイヤの付いた型を通してカットします。

【1】一晩水に浸けた大豆。夏8時間〜冬12時間以上浸けてやわらかくします。

【2】底に穴の開いた容器で水を切り大豆を擦りつぶす機械に投入します。

【3】右で擦り潰された大豆は左の半自動豆乳製造装置に入ります。

擦り潰された大豆(生呉)が煮窯にたまりました。

ぐつぐつと煮る際の水蒸気が冬場は盛大に立ち込めます。

煮終わると絞り機に移動され、おからと豆乳に分離されます。

豆乳が溜まってきました。表面には湯葉が張ってきます。

容器に敷いておいた漉し布を引き揚げ細かな塊を除きます。

にがりを投入します。作る豆腐に合わせて産地の異なるにがりを使い分けます。

にがりが行き渡るように攪拌すると、すぐに凝固が始まります。

凝固した豆腐を容器に移す前に、おおまかに崩します。

崩した豆腐をひしゃくで型に移動します。

型がいっぱいになったら上に重石を乗せて水分を絞ります。

水槽に移動し、ワイヤ入りの型にはめて引き上げ、カットします。

パッケージ機でひとつずつシールして完成です。

*豆乳をつくる所までは、木綿豆腐と同様の作業を行います。

絹豆腐用目の細かい漉し布が入った型いっぱいに豆乳を注ぎます。

漉し布を引き上げて、細かい粒を除いてなめらかにします。

絹豆腐用のにがりを投入して均一に攪拌します。

水槽でワイヤ付きの型を通して、崩れないよう正確に切り分けます。

パッケージ機で一丁ずつシールして完成です。

木綿豆腐の工程を動画でもご覧いただけます